ベルリオーズ

エクトル・ベルリオーズは1803年、山脈に囲まれた広い平野にある小さな町、南仏イゼール県のラ・コート・サンタンドレに生まれた。ベルリオーズは、物置で偶然フラジオレット(縦笛)を見つけたことをきっかけに、12歳にしてフルートやギターの演奏、和声学、作曲を学びはじめた。30歳のとき、ベルリオーズは、彫金師チェッリーニの生涯に強い感動をおぼえ、彼の名を冠し2幕のオペラ《ベンヴェヌート・チェッリーニ》(後に3幕に改作)を作曲した。 オペラは1838年に完成し、初演はオペラ座で行われた。初演について、後にベルリオーズは次のように述べている。

序曲(引用者註:《ローマの謝肉祭》序曲とは異なる作品)はびっくりするほどの大成功。そのあとはこれ以上ないと思われるような場内一致のエネルギーでもって無茶苦茶に野次り倒された。[…]そしてずいぶん後にならなければ再演されることはなかった。

初演が、自身「見事な失敗」と評するほどのものだったにもかかわらず、ベルリオーズはこのオペラへの愛着を持ち続け、第1幕の3重唱、第2幕の序曲、終曲の一部をもとに、演奏会用序曲《ローマの謝肉祭》を作曲した。

オペラのモデルとなるベンヴェヌート・チェッリーニは、ベルリオーズの誕生に約300年先立って、1500年、フィレンツェに生まれた。彼は15歳で彫金師に弟子入りし、のちにローマで彫金(金銀の細工と彫刻)の仕事を始め、ルネサンス期を代表する芸術家となった。自伝にも記されているその生涯は、実に奔放なものであった。

物語は、彫金師チェッリーニ、彼が想いを寄せる財務官の娘テレーザ、恋敵フィエラモスカの3人を中心人物として進んでゆく。

法王に依頼された彫金の仕事が遅々として進まない中、チェッリーニは、謝肉祭の夜に芝居小屋の騒ぎに紛れてテレーザと駆け落ちすることを企てる。しかし、その計画はフィエラモスカに漏れており、彼とその友人ポンペーオに妨害される。チェッリーニは激怒し、決闘の末ポンペーオを殺害してしまう。翌朝、工房に戻ったチェッリーニは逃亡しようとするが、財務官と法王に阻止される。チェッリーニは、製作中の依頼作品が一日で完成すれば無罪放免とする、ただし失敗すれば絞首刑に処す、と法王に約束させる。チェッリーニは様々な困難を乗り越え、なんとか一日で作品を完成させる。遂に赦しを得たチェッリーニを、人々が喜びの合唱で称え、幕となる。

こでは、簡単に楽曲構成を解説するとともに、オペラにおいて対応する部分の台詞を紹介する。

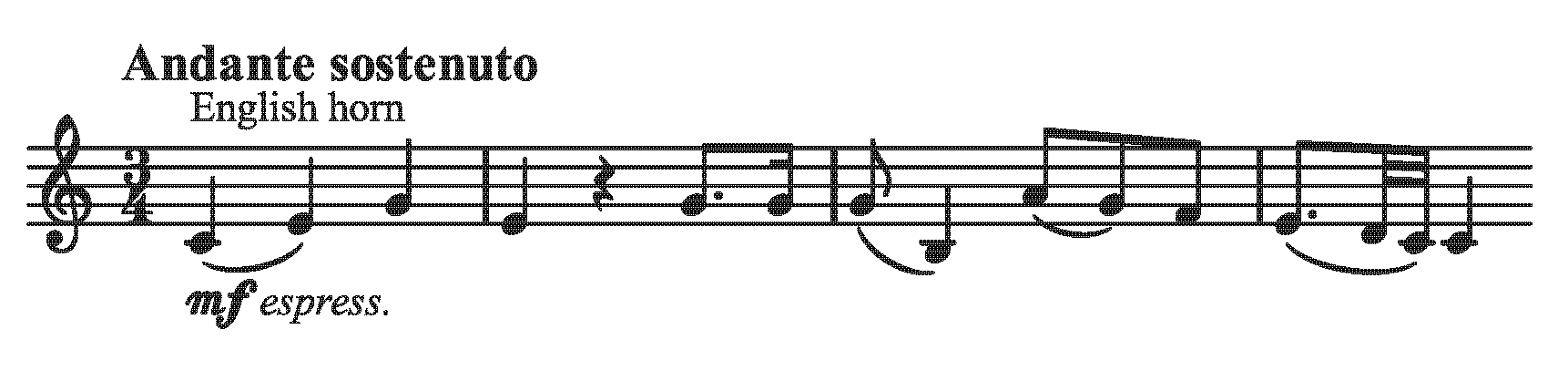

曲は謝肉祭の主題で快活にはじまるが、すぐに静まり、第一主題であるゆったりとした愛の3重唱の旋律が現れる。

「ああ、わが命より愛しいテレーザ!こうして遠く離れていると、悲しくて、孤独で、希望を失ってしまう。」(チェッリーニ)

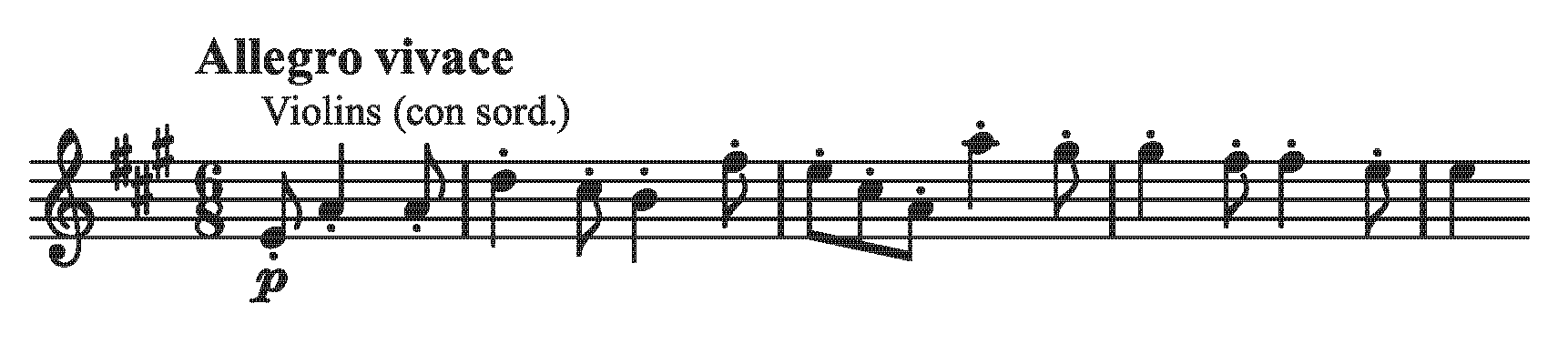

次第に打楽器や金管楽器が加わって高揚すると、アレグロ・ヴィヴァーチェとなって、弦楽器・木管楽器によって芝居小屋の場面へ導入される。

「おいでなさい、ローマの人々よ。新作を観に、 おいでなさい!」(芝居小屋の芸人たち)

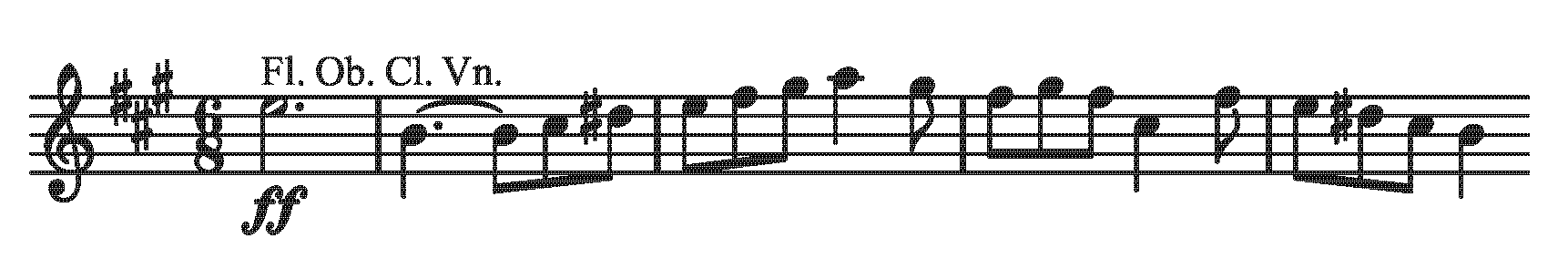

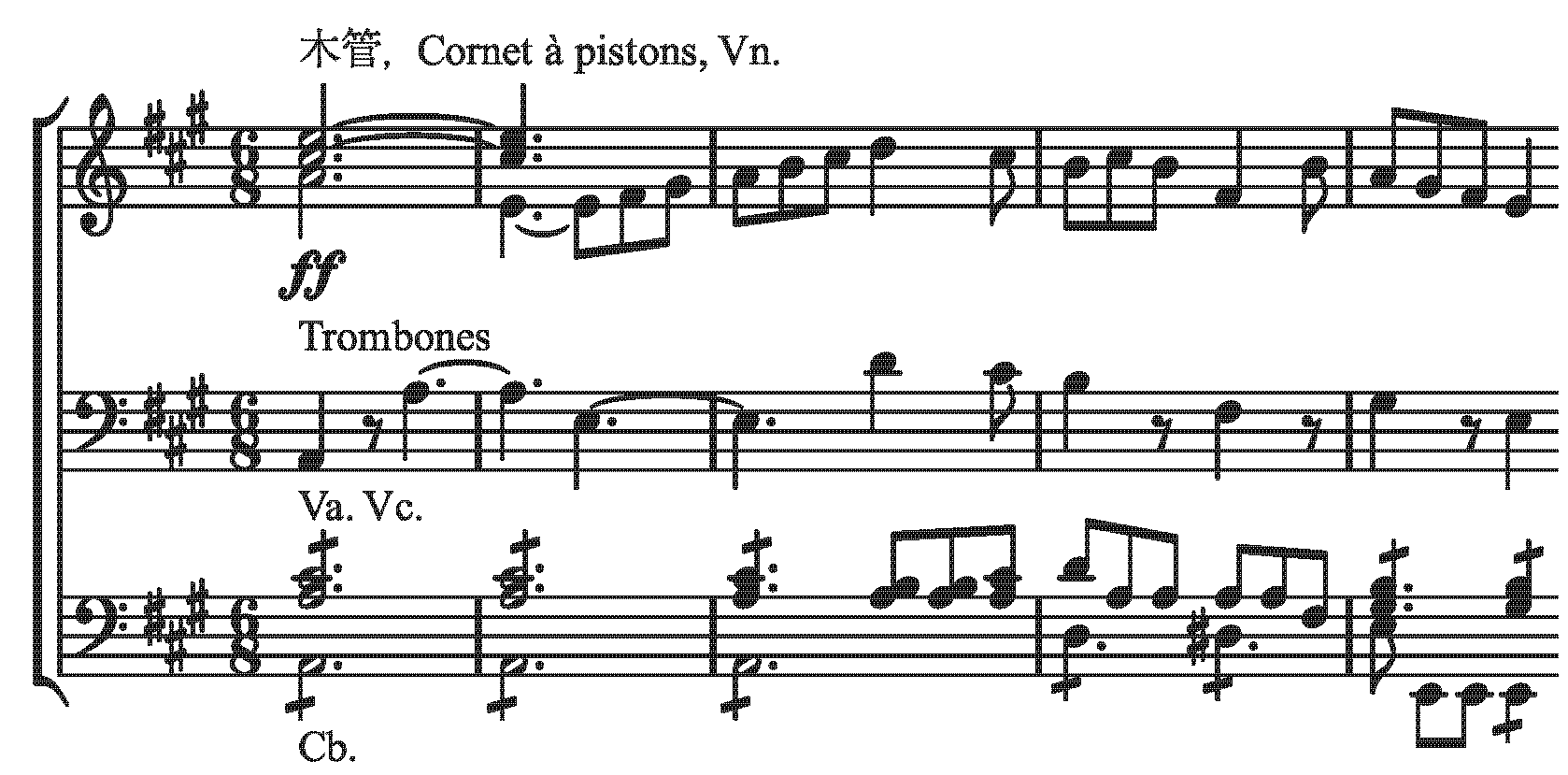

次に総奏によって第二主題(謝肉祭の主題)が現れる。

「らっぱを響かせよう!バグパイプを吹き鳴らし、タンバリンを楽しく鳴らそう!」 (お祭りに参加している民衆)

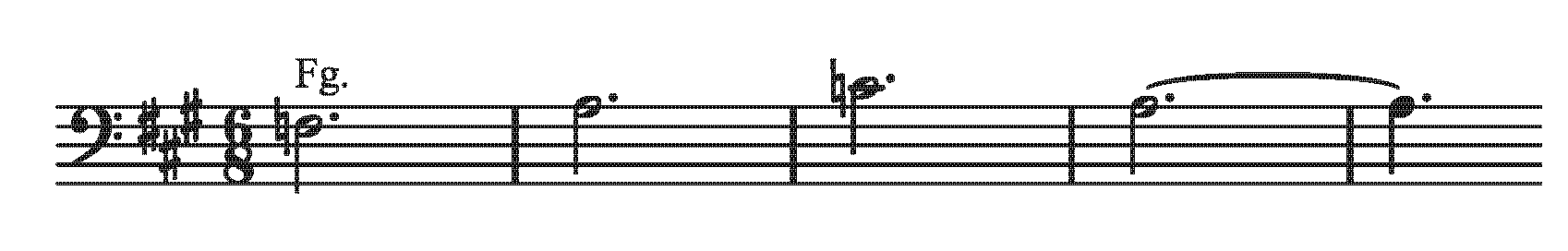

第二主題は、反復されながら華麗に展開される。突如として静まると、低音楽器に第一主題が現れ、徐々に高音楽器群に受け継がれる。

第二主題が高らかに再現され、フーガ風に変奏される。途中、4分の2拍子による畳み掛けるような展開をみせながら、華々しいクライマックスへと一気呵成に進んでゆく。

チェッリーニの父は技師であり、チェンバロ、ヴィオラ、ハープなど、優れた楽器を制作していた。彼は笛を吹くことを趣味としており、宮殿お抱えの楽隊に誘われるほど巧みな奏者であった。しかしながら、チェッリーニ自身は幼少の頃から笛を好まず、ただ父を喜ばせるためだけにたまに吹いてみせる程度であったという。笛をきっかけに音楽の世界に出会い、作曲家として成功したベルリオーズとは対照的である。チェッリーニはまた、自らの信念を容易に曲げない性格であり、ときには工房の親方や地域の有力者、公権力などと対立することも少なくなかった。

一方でベルリオーズは、このオペラの作曲を始めたころ、後に《幻想交響曲》で描かれることなる二つの恋愛体験、そして新たな恋と結婚を経験していた。また、芸術家としては、チェッリーニと同様、権力者から芸術作品の制作を依頼され、作品の検閲や役人の思惑に振り回されていた。 そのような30代のベルリオーズにとって、チェッリーニの自由奔放な生涯は、あるいは魅力的に映ったのかもしれない。

こうした背景に思いをめぐらせると、オペラ《ベンヴェヌート・チェッリーニ》、そして序曲《ローマの謝肉祭》は、単なる景気のよいお祭りの音楽ではなく、 時代も対象も全く異なる2人の偉大な芸術家の生涯の片鱗を窺わせる。そして、そう考えるとき、ベルリオーズ自身が《ベンヴェヌート・チェッリーニ》について残した次の ような記述は、まことにもっともであると感じられるのである。

楽想の変化の豊かさ、生彩ある情熱、その音楽的色彩の輝き[……]はおそらく、今後の私の作品にも例がなかろうと思うほどであり、この作品がもっとよい運命をたどるべき価値があるということを思わざるをえない。

編註:Web掲載にあたり、一部を改稿しました。