フェリックス・メンデルスゾーン

深い黄昏の中で、わたしたちは、メアリー女王が生き、愛を育んだ宮殿へ行きました。[…]宮殿の隣の礼拝堂には今や屋根がなく、雑草と蔦に覆われていました。今となっては荒れ果てた祭壇の前で、メアリーはスコットランド女王として戴冠されたのです。見渡す限りのすべてが壊れ、朽ちかけており、そこには明るい空が差し込んでいました。わたしは今日、わたしのスコットランド交響曲の始まりを見つけたように思います。

〔フェリックス・メンデルスゾーンから家族への手紙(抄訳)、1829年7月30日、エディンバラにて〕

交響曲(第3番)イ短調、通称「スコットランド」交響曲は、メンデルスゾーン (Felix Mendelssohn Bartholdy, 1809–1847) の最後の、そしてある意味では唯一の交響曲である。速筆な作曲者には珍しく、1829年の大旅行中に着想されてから1842年に完成されるまで、実に13年を要した超大作であった。

今日、一般に “メンデルスゾーンの交響曲” と認識されている作品は5曲ある(表1)が、メンデルスゾーンの時代における認識は異なっていた。《ハ短調交響曲》はメンデルスゾーン自身、未熟な習作と考えていた。唯一の合唱付き交響曲である《讃美の歌》は、出版当時は交響曲というよりむしろ宗教声楽曲と考えられていた。また、「イタリア」と《宗教改革》は生前には出版されなかった。したがって、「スコットランド」は、メンデルスゾーンが生前、発表に値すると考えた唯一の交響曲であった [1, pp. 15–22]。

本稿では、「スコットランド」交響曲の作曲背景・経緯、楽曲構成について、メンデルスゾーンの作曲家としてのキャリア、関連する他作品、および当時における本作品の受容に触れながら論じる。

表1 作曲時期順に並べたメンデルスゾーンの交響曲一覧( [1, p. 21] に基づき作成)。未完の作品は割愛した。

また、曲名はメンデルスゾーン自身が公表した題名を二重山括弧、その他の通称を鉤括弧で表記している。

| 曲名 | 作曲時期 | 初演年 | 出版年 | 現在通称される番号 |

|---|---|---|---|---|

| 初期シンフォニア | 1821–1823 | 1959 | (弦楽のためのシンフォニア第1–12番) | |

| ハ短調交響曲 | 1824 | 1824 | 1834 | 第1番 |

| 《宗教改革》 | 1829–1830 | 1832 | 1868 | 第5番 |

| 「イタリア」 | 1830–1833 | 1833 | 1851 | 第4番 |

| 《讃美の歌》 | 1840 | 1840 | 1841 | 第2番 |

| 「スコットランド」 | 1830–1841 | 1842 | 1843 | 第3番 |

1829年、メンデルスゾーンはヨーロッパ各地を巡る一人旅へと出発した。この「大旅行」 メンデルスゾーンは出発の半年前、1828年10月19日にヴァイオリン奏者 Ganz へ送った手紙 [2, pp. 186–188] の中で “my great journey” と言及している(英訳版。原文はドイツ語と思われるが、不明)。また、Mercer-Taylor [3, p. 76] はドイツ語そのままの Bildungsreise(教養旅行)を用いてこの旅行に言及している。*1 の行程(図1)は、両親の銀婚式のためのベルリン帰郷を挟んで、1829年春から冬までの大旅行前半と、1830年春から1832年春までの大旅行後半に二分される。

メンデルスゾーンにとって、この「大旅行」は二つの意義を持っていた。第一の意義は教養旅行、第二の意義は就職活動であった。

第一の意義において、この旅行は「グランド・ツアー」に擬えられる [3, p. 76]。グランド・ツアーは、16世紀イギリスを起源とする、貴族階級の子弟による「様々な都市を訪問し、異文化体験をしながら教養を深めることを目的とした『教育の旅』」である [4, p. 37]。

第二の意義において、この旅行は、20歳を迎えたメンデルスゾーンがヨーロッパ各地で「交響曲の作曲家」としての実力と個性を印象づけ、音楽家としての定職を得る重要な機会であった [1, p. 63]。

メンデルスゾーンはこの時点で、バッハの《マタイ受難曲》を再発見し、1829年3月の蘇演において大成功を収めた [5, p. 164] うえ、既に《八重奏曲》《『夏の夜の夢』序曲》《弦楽四重奏曲イ短調》といった傑作を作曲していた [6, p. 119] が、交響曲のレパートリーは《ハ短調交響曲》 この《ハ短調交響曲》は現在「交響曲第1番」として知られている。自筆スコアのタイトルは「シンフォニア第13番」と記されており、この作品が12曲の初期シンフォニアの延長上に位置づけられていたことを示唆している [1, p. 62]。*2のみであった。その《ハ短調交響曲》に関してもメンデルスゾーン自身は満足しておらず、1829年のロンドン公演においては第3楽章のメヌエットを《八重奏曲》のスケルツォに差し替えて演奏した。

図1 メンデルスゾーンの大旅行の概要。メンデルスゾーンの手紙 [7] に記載された都市名と滞在時期を基に筆者作成。国境は現代のもの。移動経路は現代の交通路からの推定。

Original: Europe blank laea location map.svg by Alexrk2. Licensed under CC BY-SA 4.0.

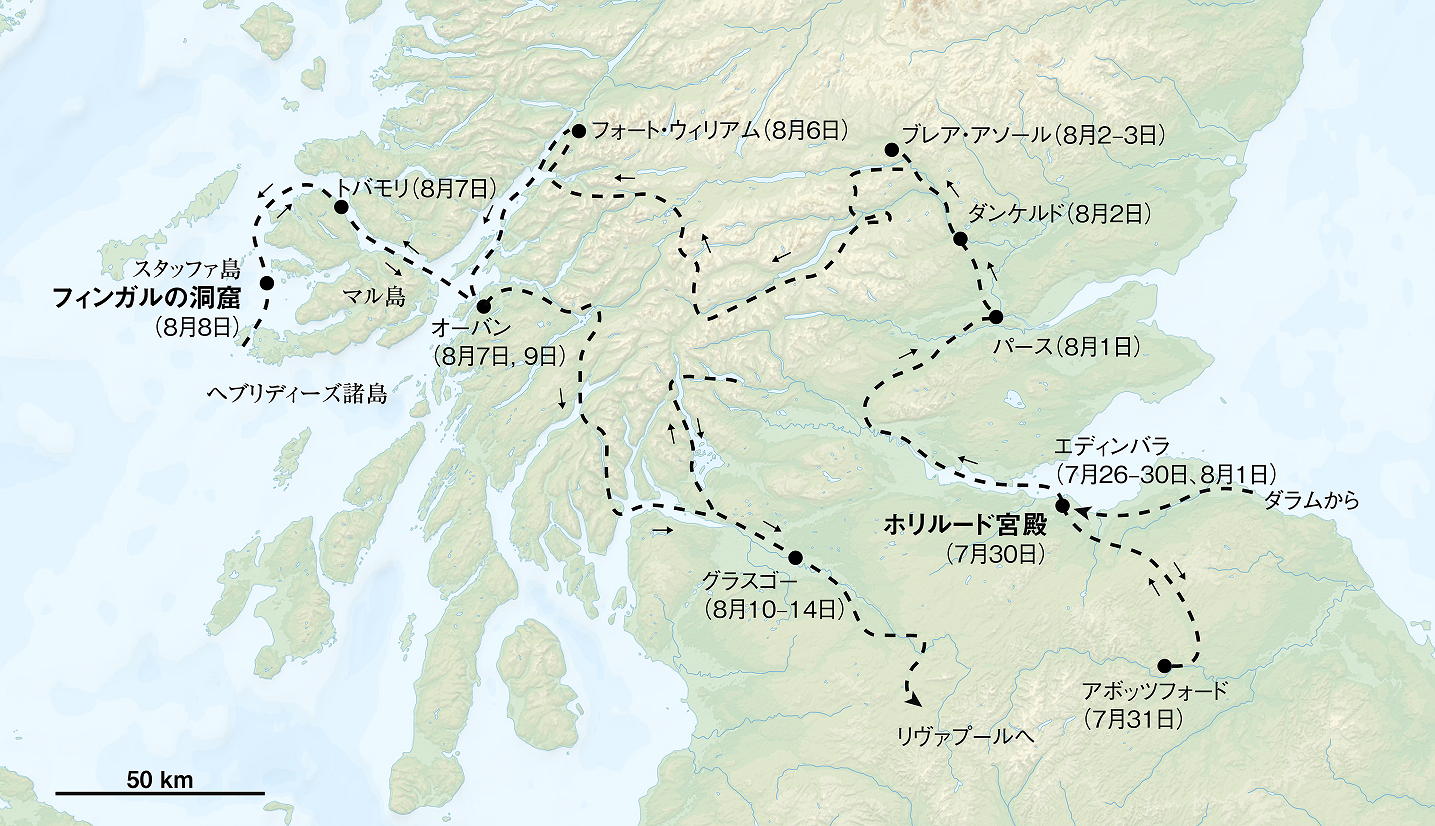

図2 大旅行前半におけるメンデルスゾーンのスコットランド旅行(1829年7–8月)の道程。[1, p. 64] , [6, p. 117] を基に作成。

Original: Scotland topographic map-en.svg by Eric Gaba. Licensed under CC BY-SA 4.0.

ロンドンでの演奏会を終え、新作交響曲の必要性を感じたメンデルスゾーンは、ロンドン滞在中からその計画を考え始めていた。

ロンドンがメンデルスゾーンの就職活動の重要な舞台であったのに対し、スコットランドは当時の教養旅行の主要な目的地であった [1, p. 65]。メンデルスゾーンはこのスコットランド旅行(図2)を新しい交響曲の作曲機会と捉え、実際に「スコットランド」交響曲と序曲《ヘブリディーズ諸島》の着想を得た。

ここで、メンデルスゾーンの着想の背景を理解するために、当時の大陸ヨーロッパにおけるスコットランド・ブームに触れておきたい。18世紀後半から19世紀にかけての大陸において、スコットランドへの関心は「オシアニズム」によって喚起されていた [8, p. 167]。オシアニズムは、3世紀の詩人オシアンの名前に由来する文学的運動である。1760年代にスコットランドの作家によって“オシアンの詩の英訳”として紹介された散文集 このジェイムズ・マクファーソンによる“翻訳”は、今日では、オシアンの真実性も含め、マクファーソンの創作を多分に含んでいると考えられている。*3は、プレ・ロマン主義や「疾風怒濤」などその後の大陸の文化に大きな影響を与えた。

スコットランドの国境地方出身の作家、ウォルター・スコットもまた、スコットランド・ブームの立役者である。スコットはスコットランドを舞台とした民謡集や歴史小説を多数著し、ヨーロッパにおけるスコットランドの関心を高めることに貢献した [1, pp. 66–67]。メンデルスゾーンもまた、マクファーソンやスコットのこうした作品を通じて伝えられたスコットランド像——それは時として現実のスコットランドとは異なったものだったが——を持っていたのである。

冒頭に引用したとおり、メンデルスゾーンは1829年7月30日にホリルード宮殿において「スコットランド交響曲の始まり」を着想し、16小節のスケッチ(譜例1) D-B, N. Mus. ms. 111 (quoted in [1, pp. 74–75] ).本来は大譜表に記されているが、紙幅の都合上、上段の譜表のみを転記した。*4 を残した。

このスケッチは「始まり」として書かれ、この後には明らかに交響曲の展開が意図されていた。しかし、当初の計画に反して、メンデルスゾーンは夏の間にこの16小節の続きを作曲することはできなかった。同じくスコットランド旅行中にスケッチを残した序曲《ヘブリディーズ諸島》も、やはり夏の間には完成しなかった。

メンデルスゾーンは、1830年代を通じてほとんど常に「スコットランド」交響曲の作曲を試みていたが、目立った進展は得られなかった。メンデルスゾーンの意識はむしろ、1830年代前半においては《宗教改革》交響曲、序曲《ヘブリディーズ諸島》、「イタリア」交響曲等の作曲と改訂に、後半においてはライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団の指揮者としての活動に向けられていた。

「スコットランド」交響曲がようやく完成されたのは、1840年代に入ってからであった。作曲は1841年7月頃から始められ、9月頃には第3楽章まで、11–12月頃には全曲が完成していたと考えられる [1, pp. 254–260]。この時期のメンデルスゾーンはもはや、公式には本作を「スコットランド」交響曲とは呼ばずに「ある大交響曲(eine grosse Symphonie)」と言及しており、出版の際の副題も付けなかった ただし私的な手紙では「スコットランドの曲」と呼んだり、イングランド女王への献呈についてスコットランドとの関連を述べたりしていたことから、内心ではスコットランドとの関連を否定したわけではないと考えられる [1, p. 263]。*5。同時期には《讃美の歌——聖書の言葉による交響曲カンタータ》、《最初のヴァルプルギスの夜》(改訂版)も完成されており、これら2曲と合わせて「ライプツィヒ3作」と呼ばれる [1, p. 239]。

本作品では、各楽章末に和声上の明確な終止が置かれているものの、全楽章が続けて演奏される。この楽章間の連関について、作曲当時の音楽新聞は次のように評している [9]。

各々の楽章は[…]独立した作品ではなく、次の楽章へ直接繋がっている。そのため、4つの楽章が1つの大きな楽章、いわば音楽的な絵画を構成する。この1つの大きな楽章は、何ものによっても中断されたり分割されたりすることはない。

本作品は急–急–緩–急の4楽章構成 本冊子2ページに掲載した“Sinfonia” 以下の楽章構成は、メンデルスゾーンが1843年1月5日に Breitkopf und Härtel 社に送った手紙で「各楽章の内容をコンサートプログラムにこのように掲載してもよい」と例示されているものである [1, p. 266]。*6であり、第2楽章と第3楽章が入れ替わっていることを除けば、全体として伝統的な形式に則っているといえる。しかし、作品の両端、すなわち第1楽章の序奏と第4楽章の後奏には、メンデルスゾーンの独創性が発揮されている。第1楽章では、「スコットランド交響曲の始まり」の動機が冒頭と末尾に現れる。第4楽章の結尾部では短調から長調に移り、中低音によって力強く荘厳な旋律が演奏される。これらの序奏・後奏は楽章本体と異なった声楽的・歌曲的な印象を与えており、そのために楽章間の一体感がより一層強められる [1]。

Andante con moto (歩くような速度で、動きを持って)—Allegro un poco agitato (快活に、少し急き込んで)—Assai animato (きわめて活発に)—Andante come I (冒頭のような速度で) イ短調 ソナタ形式。

「スコットランド交響曲の始まり」(譜例1)が概ねそのままの形で序奏(譜例2)として現れた後、管弦楽が激しさを増し主部に入ると、序奏の要素は第1主題、第2主題へと展開される。結尾部では再び序奏が回想される。

譜例

Vivace non troppo (適度に生き生きと)ヘ長調 ソナタ・ロンド形式 [1, p. 328]。

調性、楽器法(特にクラリネットの印象的な使用)、旋律、バグパイプ風の5度の持続低音といった要素はいずれもスコットランド民謡風ではあるが、具体的な実在の民謡に基づくものではないと考えられている [8, p. 132]。

Adagio(緩やかに) イ長調 ソナタ形式。

弦楽器を中心とした無言歌風の部分と、管打楽器を中心とした葬送行進曲風の部分の対照が特徴的である [1, p. 338]。

Allegro vivacissimo (快速に、きわめて生き生きと) イ短調 ソナタ・ロンド形式。

第3楽章同様、2つの主題の対比の強調が印象的である [1, p. 344]。本楽章は、作曲者自身による “guerriero” という形容と、スコットによる歴史小説 のイメージも相俟って、戦闘の音楽として捉えられてきた [10, p. 69]。

Allegro maestoso assai (快速に、きわめて荘厳に)

第4楽章の終盤では、激しい音楽が徐々に弱奏へと移り、全管弦楽の休止を挟んで堂々たる長調の結尾部へと転じる。

この異質な結尾部は、初演以来、常に厳しい批判の対象となってきた。その最も顕著な例が指揮者オットー・クレンペラーである。クレンペラーは1968年に独自の結尾部 この結尾部の楽譜は、全部のページが [11] に掲載されている。*7 ——クレンペラー自身はこの結尾部に「メンデルスゾーンによる音符以外のものは、音符1つさえ存在しない」と述べているが——を作曲し、録音した [11]。クレンペラー版の結尾部では、長調に転じることなく、短調のままppから緩やかにfに至り、曲を閉じる。

メンデルスゾーンによる本来の結尾部では、「勝利を祝う男声の合唱」 [12, p. 385]とも喩えられる荘厳な旋律(譜例3)が現れる。この結尾部についてはメンデルスゾーン自身も男声合唱を意図していたことが知られている [10, p. 70]。音楽的な面からも、旋律線において「ライプツィヒ3作」の他の2曲すなわち《讃美の歌》《最初のヴァルプルギスの夜》の合唱主題との顕著な対応が見られる [1, p. 439]。

譜例

本稿では、「スコットランド」交響曲の成立史を概観し、本作品がメンデルスゾーンの教養旅行・就職活動としての「大旅行」の中で着想されたこと、その背景には当時のヨーロッパにおけるスコットランドへの憧憬があったこと、メンデルスゾーンの意図に反して完成に13年もの長い年月を要したことを述べた。

「スコットランド」交響曲の着想から完成までの間に、メンデルスゾーンは3曲の交響曲を含む主要作品の大半を作曲しつつも、折に触れて本作品の作曲を試みていた。このことは、単に作曲時期が重なっていただけでなく、メンデルスゾーンの作曲家としてのキャリアの大部分において、本作品が多かれ少なかれ常に意識されていたことを意味する。

20歳の作曲者がホリルード宮殿で着想した歌曲的旋律によって幕を開けた「スコットランド」交響曲が、やはり歌曲的旋律によって第4楽章結尾部の幕を閉じたとき、そこには、もはや新進気鋭の交響曲作曲家として自らを印象づけようと試みていた若きメンデルスゾーンの姿はなかった。本作品は、彼の円熟期の象徴たる声楽的作品集「ライプツィヒ3作」の一環としてようやく完成したのである。

この意味において、本作品は、作曲家メンデルスゾーンの集大成的作品である。換言すれば、「スコットランド」交響曲を知ることは、決してメンデルスゾーンのひと夏の旅行の足跡を辿ることでも、序章や結尾を含む一見奇妙な楽曲構成について批評を加えることでもない。それは即ち、メンデルスゾーンその人を理解することである。この壮大なテーマは到底6ページで語り尽くせるものではないが、本日の演奏および本稿が読者にとってメンデルスゾーンへの興味を深めるきっかけとなれば幸甚である。