メンデルスゾーン

“音楽は、神の最も美しく素晴らしい賜物の一つである。音楽は、サタンに対してきわめて敵対的である。なぜならば、音楽は人々を誘惑や悪い考えから遠ざけるからである。”“音楽は最良の芸術の一つである。言葉は、音符が付けられることで生命を得る。[竪琴によって心の傷を癒やしたという]サウル王の例に見られるように、音楽は悲しみの精霊を追い払う。”——マルティン・ルター Luther (1531–46=1912–21, 2:441, 518) をもとに佐藤(2018, 98)を参照して筆者訳。*1

概要

宗教改革300周年記念祭のために作曲されたメンデルスゾーンの2作目の交響曲《宗教改革》には、宗教改革者マルティン・ルターが作曲した讃美歌をはじめ、宗教的な声楽素材が効果的に引用されている。本稿では、ルターからバッハを経てメンデルスゾーンへ至る重層的な音楽史の到達点として本作品を捉えたうえで、「スコットランド」をその極致とするメンデルスゾーンの交響曲史に声楽性を導入した重要な端緒として本作品を位置づけ、解説を試みる。

宗教改革者マルティン・ルター(1483–1546)の名前はよく知られているが、多くの読者にとって、宗教改革を「世界史の教科書の中の出来事」以上に身近なものとして捉えることは難しいかもしれない。しかしながら筆者は、クラシック音楽を愛する人の中に宗教改革と無縁な人は一人もいないと主張したい。《宗教改革》に限らず、バッハを経て現在へと至るドイツ音楽の礎を築いたのは、他ならぬルターによる宗教改革の音楽だったからである。

ルターが1517年以降、カトリック教会による贖宥状(免罪符)への批判を発端にカトリック批判の議論を展開し、その結果カトリック教会から破門される形で新たな教派が成立した(西原 2017, 17)ことはよく知られている。他方、ルターが自ら多くの讃美歌を作曲したことはあまり知られていない。

ルター以前のカトリック教会では、ミサにおける讃美歌は専ら聖職者と聖歌隊によりラテン語で歌われており、ラテン語を解さない一般信徒が参加することはできなかった。「万人祭司」の考えのもと、一般信徒が参加する必要性を感じたルターは、自国語であるドイツ語の讃美歌(コラール)の作曲に至った 松本(2017)によれば、ルターを会衆讃美歌の創始者とする主張には「ただし書きが必要」だという。松本はアンスガー・フランツの講演を引用し、「ドイツではかなり早くから(12世紀半ば?)ドイツ語による教会の歌が存在していた」「民衆はそれまでも自国語で歌っていたが、ルターの宗教改革は、自国語の会衆賛美による礼拝参与という『礼拝改革』だった」と指摘する。*2。

ルターが最初のコラールを作曲したのは今日からちょうど500年前、1523年7月であった。ルター派の修道士が異端として処刑され殉教したことに心を痛めて作曲されたこのコラールは、まもなく支援者によって広められ、大きな反響を呼んだ。その後1529年までコラールの作曲・出版は続き、同年にはその集大成として、ルター自身によるコラール29曲を含む50曲のコラール集が出版された(藤原 2017;ベイントン 1985=2017, 92) ただし、当時のコラールは、テノール声部に旋律が配置されたものであり、現在主流であるソプラノに旋律を配置した4声部のコラールが見られるのは17世紀に入ってからである(リーバー,ボンド 1980=1995)。*3。

譜例1 《我らの神は堅き砦》(拍節はバッハによるBWV 80終曲コラールとしての編曲に基づく)

|

Ein feste Burg ist unser Gott, Ein gute Wehr und Waffen. Er hilft uns frei aus aller Not, Die uns jetzt hat betroffen. |

堅き砦である、私たちの神は。 [神は]良き武器であり、良き守りである。 神は私たちを救い出してくださる、 私たちを襲う全ての苦難から。 |

|

Der alt böse Feind, Mit Ernst er’s jetzt meint. Groß Macht und viel List Sein grausam Rüstung ist. Auf Erd ist nicht seinsgleichen. |

旧く悪い敵は、 今、必死に抵抗している。 強大な力と、様々な策略は 敵の恐ろしい武器であり、 地上には、その力に比肩する者はない。 |

そのうち最も有名な1曲が、メンデルスゾーンの《宗教改革》に引用された《我らの神は堅き砦 Ein feste Burg ist unser Gott》(譜例1)である。このコラールは1521–1528年頃に作曲され、以来、「宗教改革の戦いの讃美歌」として、ルター派を中心にプロテスタント教会で歌われ続けてきた。

ルターがコラールの作曲にあたって留意したのは、旋律を親しみやすいものとすることであった。もとよりルターの宗教改革は、カトリック教会の全面的な否定や敵対を意図したものではなく、カトリック教会の良い点は良い点として積極的に取り入れていたのであるが、この態度は音楽においても同様であった。ルターは、自作曲だけでなく、カトリック教会のグレゴリオ聖歌の旋律をつなぎ合わせたり、古くからのドイツ民謡を流用したりと、民衆にとってコラールが歌いやすく馴染みやすいものになるようさまざまな工夫を行った(伊勢田 2013)。

宗教改革者たちの音楽への態度は様々であり、例えばカルヴァン(1509–1564)は音楽に一定の価値を見いだしつつも、単声部の聖歌のみを認め、教会における多声部音楽の基礎や楽器の使用を一切認めなかった(佐藤 2017, 96;伊藤 2017)。ルター派における多声部音楽の発展は、冒頭に引用した「音楽は神の賜物」というルターの音楽観に加え、ルターが古い時代のラテン語の多声部宗教音楽に親しんでいたことにも起因している。ルターは自身のドイツ語コラール集が出版された後も、旧来のラテン語作品の価値を認める発言をいくつか残している(Grew 1938, 77–78)。

ルターの音楽観は、ヨハン・ヴァルター(1496–1570)、ワーグナーの楽劇《ニュルンベルクのマイスタージンガー》の主人公のモデルとなったハンス・ザックス(1494–1576)ら同時代の音楽家に大きな影響を与えるとともに、『テルプシコーレ』舞曲集で知られるミヒャエル・プレトリウス(1571–1621)、ハインリッヒ・シュッツ(1585–1672)らに引き継がれ、特に4声のコラールという形態はその後のドイツ音楽の重要な下地となった(千蔵,他 1985, 97)。また、純粋に宗教的音楽作品としてだけでなく、バッハのコラールがその弟子や後世の音楽家の教材となり(松原 2020, 126)、今日でも、作曲の初歩である和声の学習には混声4部合唱の形態が原則とされる(島岡 2016, 32)ように、多声部音楽の基礎としての教育的な役割をも果たしている。

バッハ一族は16世紀から続くルター派の音楽家の家系であって、その多くが教会オルガニストとして各地で活躍していた(アーノルド 1984=1994)。ヨハン・ゼバスティアン・バッハは1685年、ドイツのアイゼナハに生まれた。アイゼナハはルターとの関係の深い都市であり、バッハはルターがかつて学んだのと同じ学校で学び、同じ聖歌隊に参加した(川端 2006, 24–27)。

バッハは教会や宮廷のオルガニストとして活躍した後、宮廷楽長として《ブランデンブルク協奏曲》《管弦楽組曲》をはじめとする世俗音楽の名作を多く残した。しかし1720年頃から宮廷楽団の規模が縮小されはじめたため、バッハはより良い地位を求めて職探しを始めることとなった。その折、トーマス・カントル(ライプツィヒの聖トーマス教会の指揮者兼作曲家)が亡くなり、1723年、バッハがその後任に指名された。

トーマス・カントルとしての最も重要な仕事は、毎週日曜日の礼拝のために教会カンタータを作曲することだった。カンタータは声楽を中心とした一種の組曲であり、典型的にはアリア、レチタティーヴォ、そしてコラールが含まれる。教会カンタータは、教会の暦に従って、それぞれの主日(日曜日)と祝日のために特別な目的をもって作曲され、その主日に対応する聖書の箇所と関連した歌詞がつけられた。音楽的にも、聖書のテキストを連想させる内容となっている。

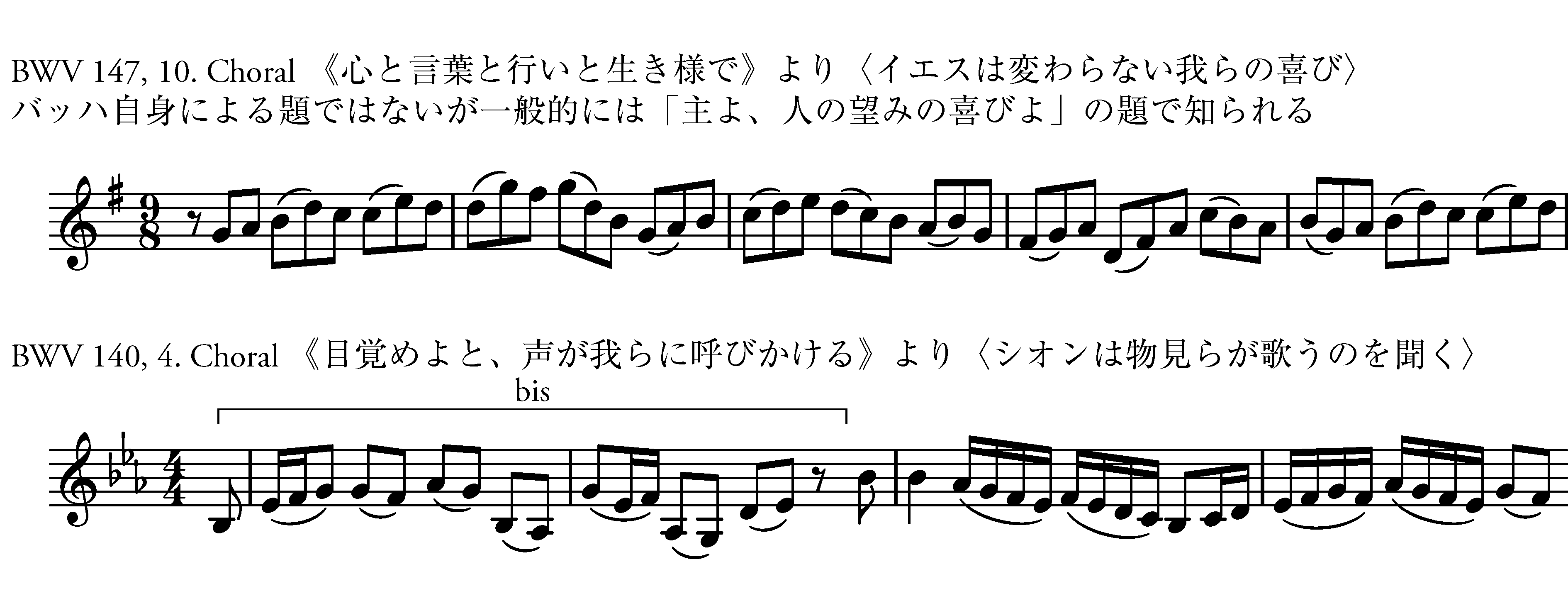

譜例2 よく知られているバッハの教会カンタータの一節

現代ではバッハの時代と比べて礼拝の時間が大幅に短縮されたこともあり、ルター派に属する教会でも日常の礼拝でカンタータが演奏されることは稀であるが、いくつかの作品は教会カンタータの文脈を離れて様々に編曲され、一般にもよく知られている(譜例2)。

スメント(1966=1980, 433)によれば、「バッハの全創作は宗教改革という基盤の上に立っている。ルターなくしてはバッハも考えることができない」。《我らの神は堅き砦》を題材とした宗教改革記念日のためのカンタータ第80番や、全曲がルターの詩のみから構成されるカンタータ第4番など、ルターの影響が直接的に見られる作品はもちろん、その他のバッハの多くの宗教的声楽作品のテキストもルター訳聖書から引用されており、礼拝において中心的な役割を果たしていた。音楽的には、200曲を超える教会カンタータのほぼ全てがコラールを含むだけでなく、コラール以外の楽章でもコラール主題が効果的に引用されている(ミース 1959–1967=1980, 46–48)。

カンタータは、もともと教会の日常の礼拝での演奏を目的としており、広く出版されたものではなかったから、バッハの死後、大部分が忘れ去られてしまった。100曲近くが散逸し、散逸を免れた作品も教会の中に埋もれていた。同じルター派のキリスト教徒として、バッハのカンタータや諸声楽作品を再発見し甦らせたのが、メンデルスゾーンであった。

フェリークス・メンデルスゾーン・バルトルディは1809年、ハンブルクで銀行業を営む父と音楽の素養に優れた母のもとに生まれた(星野 2022)。10歳頃から専門的な音楽教育を受け、12–14歳頃には弦楽のための交響曲集(シンフォニア)全12曲を作曲した。これらの作品は習作と見なされ20世紀まで出版されることはなかったが、交響曲作家メンデルスゾーンの「前史」として、現代では高い評価を得ている(池辺 2017;星野 1999)。

メンデルスゾーンは生涯に17曲の交響曲を作曲した(表1)。一般的にメンデルスゾーンの交響曲と見なされる作品は1824年のハ短調交響曲(第1番)以降の5作品であるが、ハ短調交響曲についてはメンデルスゾーン自身も習作と見なしており、出版後に再演することはなかった(星野 2003, 18)。したがって、《宗教改革》はメンデルスゾーンの最初の本格的な交響曲であるといえる。

表1 作曲時期順に並べたメンデルスゾーンの交響曲一覧。未完の作品は省略した。また、曲名はメンデルスゾーン自身が公表した題名を二重山括弧、その他の通称を鉤括弧で表記している。星野(2003, 21) をもとに作成。

| 曲名 | 作曲時期 | 初演年 | 出版年 | 現在通称される番号 |

|---|---|---|---|---|

| 初期シンフォニア | 1821–1823 | 1959 | (弦楽のためのシンフォニア第1–12番) | |

| ハ短調交響曲 | 1824 | 1824 | 1834 | 第1番 |

| 《宗教改革》 | 1829–1830 | 1832 | 1868 | 第5番 |

| 「イタリア」 | 1830–1833 | 1833 | 1851 | 第4番 |

| 《讃美の歌》 | 1840 | 1840 | 1841 | 第2番 |

| 「スコットランド」 | 1830–1841 | 1842 | 1843 | 第3番 |

《宗教改革》の作曲前後には、メンデルスゾーンの生涯における重要な出来事がいくつかあった。一つは自身の指揮による1829年3月のバッハ《マタイ受難曲》の復活上演である。メンデルスゾーンは当時忘れ去られつつあったバッハの作品群を精力的に研究し、演奏に当たって自ら手を加えつつ、バッハの継承者として、作曲から100年近くが経過し日常の礼拝から消えつつあった《マタイ受難曲》を甦らせた(星野 2022, 4, 21–26)。

もう一つは「大旅行」である。1829年7月から9月にかけてのスコットランド・ウェールズ旅行中にメンデルスゾーンは早くも最後の交響曲「スコットランド」の序奏部を着想している。《宗教改革》の作曲のためのベルリン帰郷を挟んで大旅行は1830年に再開し、1832年まで足掛け3年かけてイタリア各地やパリで教養を深めるとともに各地で演奏会を行い、作曲家・指揮者としての自身の存在を知らしめた(星野 2003)。

このようにメンデルスゾーンが作曲家としての評価を確立しつつある中で、1830年には、ルター派最初の信仰告白文書『アウグスブルク信条 Augsburger Konfession』の300周年記念祭が計画されていた。メンデルスゾーンは、この記念祭のために委嘱されることを見込んで宗教改革を記念する交響曲を着想し、作曲を開始した。

結局、メンデルスゾーンへの委嘱は行われず、記念祭では別の作曲家の作品が演奏されたが、正式な委嘱を受ける前に着手し旅行を中断してまで完成させた理由としては、メンデルスゾーンが習作のハ短調交響曲に代わる新たな交響曲を作曲する必要を感じていたこと(星野2003, 84–89)、ベートーヴェンの形式に則って新作を作曲したいと考えていたこと(ジャコブ 2014, 94–96)、本作品にはルター派に改宗したユダヤ人としての信仰告白という意味合いもあったこと(大崎 2005, 243)などが指摘されている。

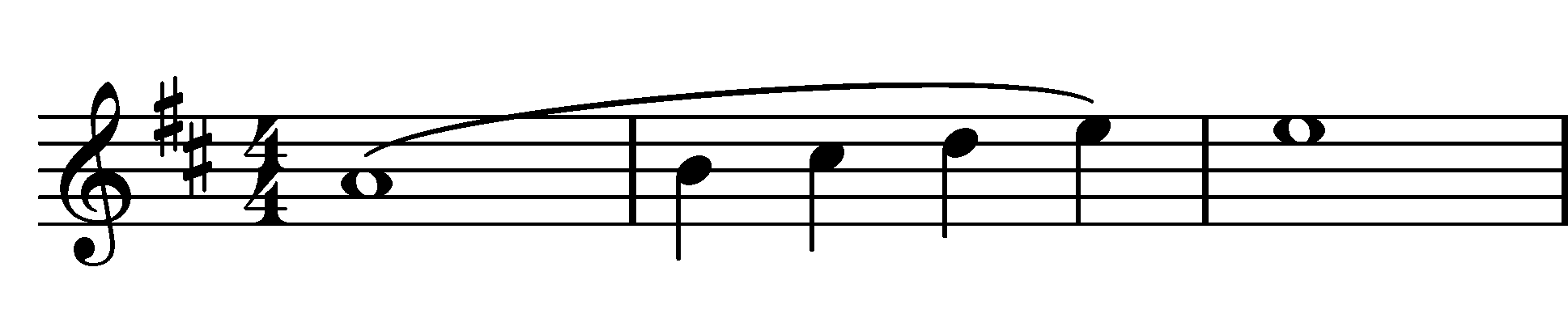

譜例3 《ドレスデン・アーメン》

《宗教改革》には前述のルターのコラール《我らの神は堅き砦》に加え、もう一つ別の宗教的楽句(譜例3)が引用されている。この楽句は1770年頃にドレスデンで作曲され、教会の礼拝における「アーメン 「そうでありますように」の意。*4」という応唱の言葉につけられた旋律であることから《ドレスデン・アーメン Dresdner Amen》と呼ばれている(Mercer-Taylor 2014;池辺 2016) 《ドレスデン・アーメン》はワーグナーの舞台神聖祝典劇《パルジファル》にも「聖杯の動機」として引用されている。この引用はメンデルスゾーンの影響によるものであると考えられている(鈴木 2010)。*5。《ドレスデン・アーメン》においても《我らの神は堅き砦》同様、順次進行は重要な要素である。

以下の分析でも順次進行に注目するが、「順次進行は音楽作品一般に含まれるもので、動機と見なすにはあまりにもありふれた要素だ」との考えもあるかもしれない。しかし、本作品の主題が宗教改革であることをもって、筆者はこの考えに反論したい。先に述べたように、ルターは音楽を民衆にとって親しみやすく歌いやすいものとすることに心を砕いた。最も簡単な音程関係である順次進行は、この点において最適であったことからして、宗教改革の文脈のもとでは特別な役割と意味を持っていると考えられるからである。

譜例4 《宗教改革》第1–2楽章

ニ長調,4分の4拍子, Andante(歩くような速さで)—ニ短調,2分の2拍子, Allegro con fuoco(炎のような情熱を伴って快速に)。

緩やかな前奏部と速いテンポの主部からなる。前奏では、順次進行を基調とする動機が5度の重唱風に演奏される 譜例7の《宗教改革》冒頭を参照。*6。5度は《ドレスデン・アーメン》の骨格となる重要な音程関係である。その後、管楽器によるコラールとファンファーレ風の音型(譜例4-①)が続く。

主部の冒頭でも管弦楽によるファンファーレ(譜例4-②)が演奏される。このファンファーレの動機は第1楽章全体を支配する。ここにも5度上行が見られ、これを《ドレスデン・アーメン》の要素と見る考えもある (Silber 1987;髙橋 2020) が、筆者には開戦を告げる軍隊のラッパを連想させる。《我らの神は堅き砦》が「宗教改革の戦いのコラール」と呼ばれていたこと、全管弦楽がfである中で軍隊の楽器であるトランペットにだけ一段強いffが指定されていることがその理由である。

変ロ長調,4分の3拍子, Allegro vivace(快速に、生き生きと)。

第2, 3楽章は、宗教改革との関連が第1, 4楽章ほど明らかではないが、第2楽章は信仰心を、第3楽章は失望を表現しているとされる(Silber 1987, 313)。

快活な前半部(譜例4-③)に続く、中間部の旋律(譜例4-④)は、Silberによれば「素朴な聖歌風の歌曲 naive, carol-like song」のようである。

譜例5 《宗教改革》第3–4楽章

ト短調,4分の2拍子, Andante(歩くような速さで)。

Silberが「深い[失望をたたえた]アリア deeply felt aria–arioso」と評した主題(譜例5-⑤)は、順次進行を基調とする本作品の中では幾分異質な存在である。最後は同主長調に転じ、切れ目なく次の楽章に続く。

ト長調,拍子記号なし。初稿では、第3楽章と第4楽章の間にフルート独奏を主体とするレチタティーヴォが存在した。レチタティーヴォ(朗唱・語り)は教会カンタータをはじめバッハの作品に多く見られるのものであり、メンデルスゾーンがバッハから受けた影響を指摘することができる (Beseeltes Ensemble Tokyo 2023)。

また、レチタティーヴォやアリアは、従来オペラの範疇であり教会には相応しくないとされていたが、これらを教会音楽に導入したのは1700年代のルター派教会の牧師であった(鈴木 2017)。一見、コラールからは遠いように思われる第3楽章のアリアとレチタティーヴォであるが、ここにもルター派の存在が確かに感じられる。

今回取り上げるのは最終稿であるため、本日の演奏には含まれない。

ト長調,4分の4拍子, Andante con moto (歩くような速さで、動きを伴って)— 8分の6拍子, Allegro vivace(快速に、生き生きと) — ニ長調,4分の4拍子, Allegro maestoso (快速に、威厳を持って)。

フルートの独奏に導かれ、《我らの神は堅き砦》が初めて完全な形で現れる(譜例5-⑥)。独奏に管弦楽器が少しずつ寄り添っていく様子は、かつて自らの理想を説く宗教改革者のもとへ支援者たちが集まっていった過程を暗示しているようにも思われる 本日の指揮者、田尻真高氏による解釈。*7。

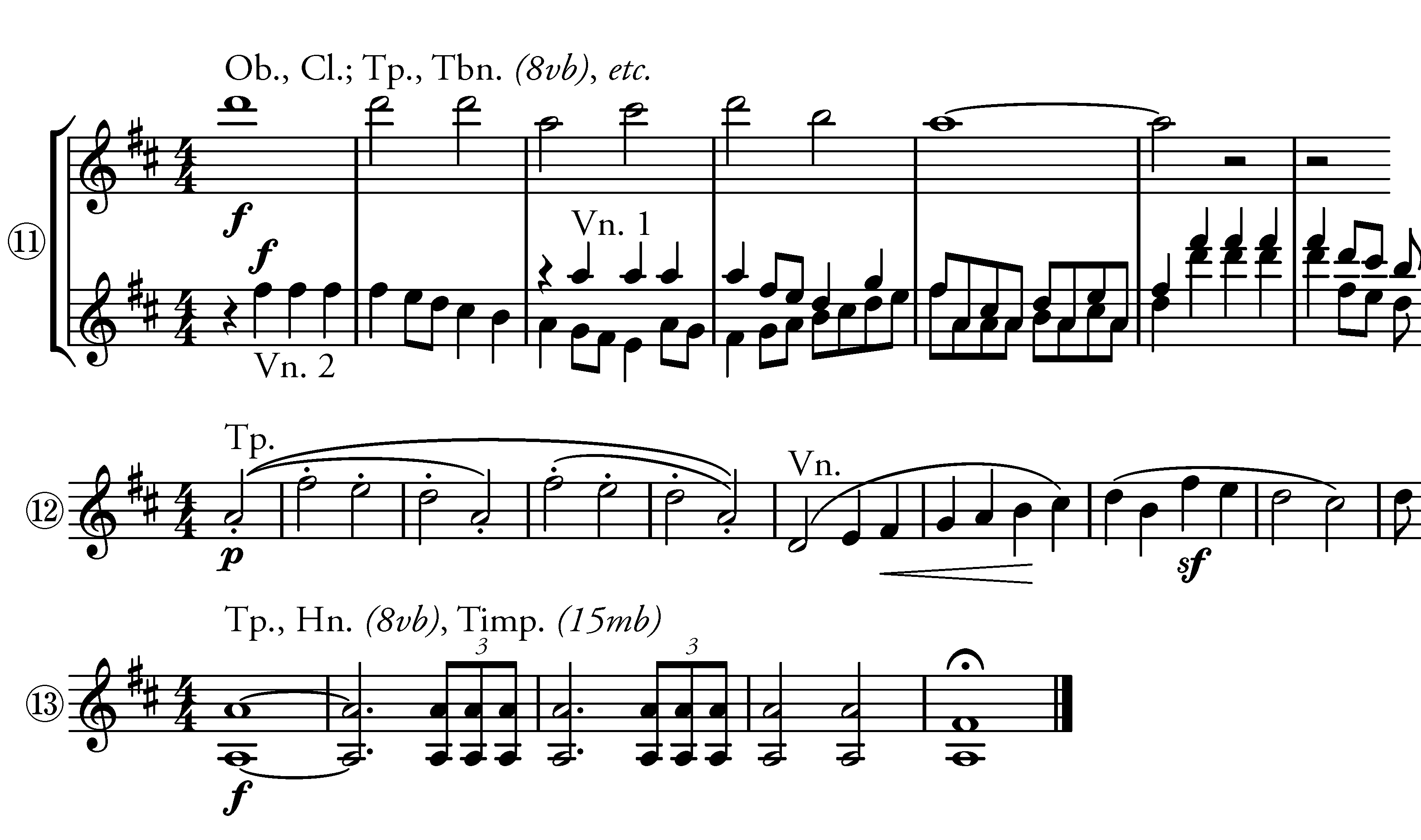

低弦とティンパニによる勇壮な行進の上で《我らの神は堅き砦》の断片が鳴り響くと、行進はさらに勢いを増して主調であるニ長調に回帰する。分散和音により力強く主調を印象づけた(譜例5-⑦)後も、コラール主題を間に挟みながら随所で様々に分散和音的音型が現れる(譜例5-⑧,⑨)。順次進行の主題(譜例5-⑩)を基調とするフガートが頂点を迎えると、コラールと邂逅する(譜例6-⑪)。

譜例6 《宗教改革》第4楽章(続き)

終結部では再び分散和音と順次進行による旋律(譜例6-⑫)がクライマックスを導き、宗教改革の成功と勝利を祝するようにコラールを全管弦楽により力強く回想した後、闘争あるいは運命を暗示させる三連符の音型(譜例6-⑬)で曲を閉じる。

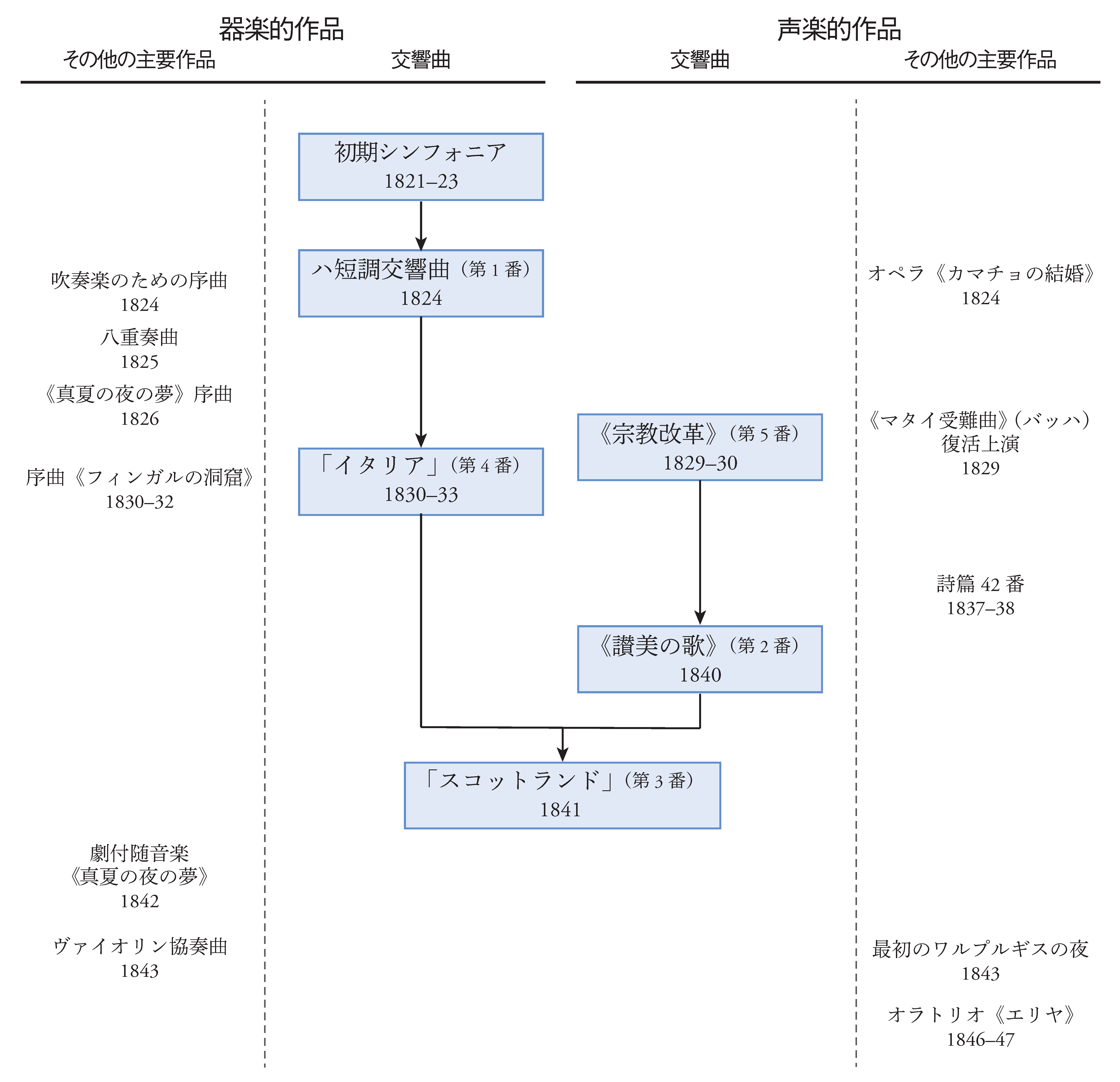

図2 交響曲を中心としたメンデルスゾーンの主要作品の器楽的・声楽的位置づけ

前述のように、《宗教改革》そのものの声楽素材との関連すなわち声楽性は、古くから多くの論者によって指摘されてきた。これらの先行研究を踏まえたうえで、髙橋 (2020)は次のように評している。この記述をヒントとして、本節ではメンデルスゾーンの交響曲史において《宗教改革》の声楽性が果たした役割について論じる。

[《宗教改革》は]声楽素材をどのように展開し、器楽作品に組み込むか、ということに対するメンデルスゾーンの一つの試みと言える。生涯にわたって器楽と声楽の融合に取り組みつづけたメンデルスゾーンの確かな一歩が、ここに見て取ることができるのである。

メンデルスゾーンの作品における「器楽と声楽の融合」は、一作品の曲目解説の中で触れるにはあまりに抽象的かつ壮大なテーマである。したがって、ここではその考察対象を交響曲に限るとともに、その具体的な終着点から遡って考えることを試みる。

「器楽と声楽の融合」の極致は、メンデルスゾーン最後の交響曲「スコットランド」である。「スコットランド」において声楽的要素は単に旋律として現れるだけではなく、作品全体の構造を統一するという重要な機能を持っているからである。この点について、星野(2003, 447)は次のように評している。

「スコットランド」交響曲は古典的な4楽章制に従いながらも、作品全体の大枠として機能する「イントロダクション」(第1楽章への序奏)と「フィナーレ」(第4楽章のイ長調コーダ)を持つ。両者は伝統的な交響曲の形式からは逸脱する要素であり、またその声楽的な性格からしても異質である。しかし、まさにその異質で過多な要素によって、作品は大規模になると同時に、統一づけられているのである。

融合の極致である「スコットランド」への通過点として、それまでのメンデルスゾーンの交響曲群を捉えると、それらを器楽的作品と声楽的作品に二分することができる(図2)。器楽的作品群には、習作である《弦楽のための交響曲》と《ハ短調交響曲》に加えて「イタリア」が含まれ、声楽的作品群には《宗教改革》と《讃美の歌》が含まれる。

譜例7 メンデルスゾーンの各交響曲の冒頭。《讃美の歌》のトロンボーンの主題には、後段の合唱部分で同じ主題に付けられている歌詞を参考のために付記した。

本稿では器楽的作品と位置づけたが、「イタリア」も声楽的要素と完全に無縁ではない。たとえばベッカー(1936=2013, 113)は「イタリア」のインスピレーションの源は民謡であると述べているし、Todd (2003, 277)は第2楽章の旋律の由来をツェルターの楽曲に求める先行研究に反論しつつも、その「詠唱的な chantlike」旋律は、ローマで「単旋律 monophony」の聖歌を聴くという体験から特徴付けられたものであると断言している。

しかしながら、第1楽章の冒頭は、以後の交響曲と比較すると、管楽器群による細かい同音連打が声楽性からかけ離れた純器楽的な印象を与えているし(譜例7)、その後も、順次進行が少なく跳躍を多用した両主題の旋律線や、各楽器間でほとんど常に受け継がれ続ける無窮動的な細かい八分音符の伴奏型といった特徴が、本作品を器楽的作品として強く印象づける。また、第3楽章はメヌエット、第4楽章はサルタレッロ 快活な舞曲の一種で、メンデルスゾーンがローマで聴いたとされる(Todd 2003)。*8といったように、それぞれが終始、舞曲的なリズムを基調としていることから、全体としては器楽的作品と位置づけて差し支えないだろう。

《讃美の歌》もまた、宗教改革と関連の深い作品である。本作品はグーテンベルクによる活版印刷術の400周年を記念したライプツィヒ市主催の式典のために作曲された(大崎 2005, 1:242–243)。ルターの宗教改革が成功した理由の一つは活版印刷技術によりその著作が急速に普及したことであるが(西原 2017, 17)、本作品はルターのドイツ語訳聖書から引用された「すべての生命あるものよ、主を讃えよ! Alles, was Odem hat, lobe den Herrn!」という聖句を中心として構成されている。

メンデルスゾーンの唯一の合唱付き交響曲であること、初版譜に「聖書の言葉に基づく交響的カンタータ Symphonie-Kantate」と記されていたことを挙げるまでもなく、《讃美の歌》の声楽性を疑う余地はない。一方で、器楽と声楽の融合という点においては、形式の面からは器楽のみによる第1部(古典的な4楽章構成の交響曲における第1–3楽章に相当)と声楽主体の第2部(同じく第4楽章に相当)に分かれており(石川 2023)、「スコットランド」のように声楽性が楽曲構造全体を支配しているとは言い難い。また、音楽的内容の面からは、冒頭から合唱主題が強く印象づけられる(譜例7)ように、第1部の器楽においても声楽的要素が重要な役割を果たすが、このような手法は「スコットランド」で実現される融合というよりも《宗教改革》で既に見られた声楽的旋律の変容の延長と捉えた方が自然であると思われる。

ここまで述べたように、メンデルスゾーンの交響曲史を振り返ると、最初の主要な声楽的交響楽作品である《宗教改革》を、「スコットランド」へ至るメンデルスゾーンの作品史の二つの大きな流れのうちの一方における重要な端緒、換言すれば、専ら器楽に支配されていたメンデルスゾーンの交響曲作品が声楽的要素と邂逅したという意味における一つの転換点と見なすことができよう。

Mercer-Taylor (2014) は《宗教改革》の声楽性について次のように述べている(筆者訳)。

《宗教改革》交響曲をメンデルスゾーンの他の交響曲やそれまでの作曲家の作品群と区別する顕著な特徴の一つは、交響曲に用いられた素材が明確に声楽性を持って理解されうるというだけでなく、明らかに声楽性を持つものとして理解されることを要しているように思われるという点である。

「明らかに声楽性を持つものとして理解されることを要している demand to be understood as frankly vocal」とされるのは、筆者の考えによれば、本作品が宗教改革をその主題としているからである。これまで述べてきたように、言葉と音楽は宗教改革において大きな役割を果たしてきた。宗教改革記念祭のための交響曲に声楽性が必要となるのは、メンデルスゾーンにとっては当然のことであっただろう。そして、その必要性が、後に《讃美の歌》へと続き、「スコットランド」における円熟を可能としたのである。

クラシック音楽は本質的に再現芸術であるから、その演奏は、作曲者やその時代に対する歴史的な理解なしには行い得ない。殊に《宗教改革》の演奏にあたっては、その歴史への理解は一般のクラシック音楽とは比較にならないほど重要である。本作品はメンデルスゾーンの時代においてすでにルターからバッハ、そして多くの音楽家へと受け継がれた音楽の発展史の上にこそ、成立したものであったからである。

土田英三郎 (2008) は、ベートーヴェンの交響曲第9番《合唱付き》の第4楽章を評して「記念碑的な大作の多くがそうであるように、ここには音楽の百科事典、あるいは音楽史の要約ともいうべき総合性がある」と述べた。《合唱付き》交響曲の影響を受けたとされる メンデルスゾーンは《宗教改革》の作曲以前に、《合唱付き》の演奏に二度立ち会っている (Mercer-Taylor 2014, 64)。*9《宗教改革》もまた、勝るとも劣らぬ総合性を備えていると、筆者は考える。本作品は、宗教改革時代から作曲当時まで300年間の音楽史に対してメンデルスゾーンが自身の書法によって交響曲としての生命を与えたものであり、文字通り宗教改革300周年を祝する記念碑としての作品であると同時に、ドイツ音楽の発展と栄光を象徴する作品としての面も持っているからである。

本稿の一部は、2021年5月4日に開催された Orchestra Dropwort 第6回演奏会 “ぜりおけコンチェルト・シリーズ” および同年8月1日に開催されたOrchestra Da Vinci第7回定期演奏会のパンフレットに寄稿した「スコットランド」交響曲の解説文を抜粋・改変したものである。

Web掲載にあたり一部を改めた。